一、“南京之问”,问醒了谁?

“谁拥有发达的民营经济,谁赢!”

这是DeepSeek破圈后,坊间“反思”的“结果”。

“AI、大数据模型、互联网公司、电动汽车、锂电池、光伏,国内第一梯队全是民企打头阵。”舆论认为,“市场敏锐度肯定是民企领先。”

不仅是民间,多地官方也在“自省”。

“为什么广东湛江的人才梁文锋没在广东创业,而是选择在杭州租房创业呢?”广东在深刻反思,为何广东没有诞生出AI巨头。他们认为,尽管广东的科技产业强大,但在基础科研、原始创新等方面仍有不足,需要注重长期主义,加大教育投入,大力发展高等教育。

而在长三角,南京和杭州同为省会城市,也因为南京科教资源众多、科研实力强,更在于南京“起了大早”,在人工智能产业的布局中一度抢先一步。整体看上去有优势的南京,在新兴产业发展中为什么滞后于杭州呢?

因此,“南京为什么没出DeepSeek”的诘问格外引人注目——江苏省委机关报《新华日报》及旗下“交汇点”客户端连发四问,求解南京的新兴产业为何落后杭州。标题相当直接:

DeepSeek为什么会出现在杭州?

为什么南京发展不出“杭州六小龙”?

杭州有DeepSeek,南京有什么?

AI时代呼啸而来,城市如何上车?

2月10日的《AI时代呼啸而来 城市如何上车?》这篇报道回顾道,这一次反思,面对以人工智能为技术引擎掀起的新经济浪潮冲击,中国一众城市包括拥有丰富科教资源、有“中国第一软件名城”之称的南京,都站在发展的关口。在蛇年新春第一会上,江苏省委常委、南京市委书记周红波提出,“杭州六小龙”在海内外出圈,被称为“神秘的东方力量”。这一现象在杭州集中涌现绝非偶然。他认为,这一现象出现在杭州,很重要的原因是杭州良好的创新氛围、产业生态和营商环境。继而,这位履新南京不到三个月的主政者提出,只有在营商环境上抢占高地,才能在区域竞争中跟上步伐。

其实,这10多年来南京一直在被“反思”中:

南京为什么没有发展出互联网巨头?

南京为什么错过移动互联网和互联网电商?

南京为什么没有诞生出新能源汽车品牌或整车巨头?

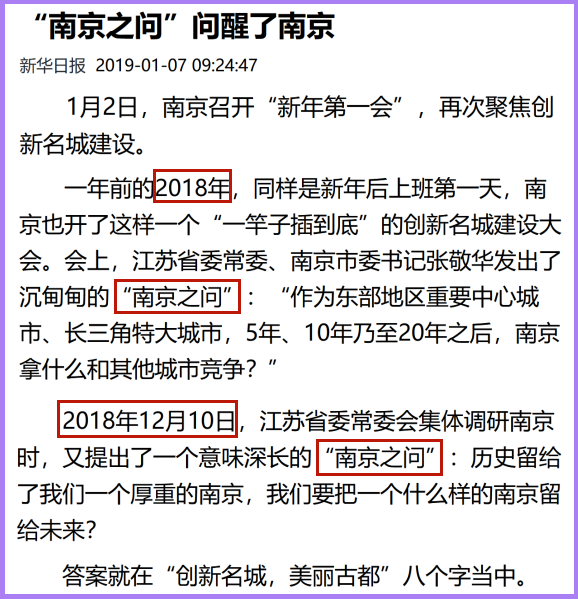

早在2018年江苏及南京的主政者就提出过“南京之问”。

彼时的《新华日报》还刊发《“南京之问” 问醒了南京》一文称,这一问,让南京深受震动;这一问,紧紧锁定核心关键词——创新。创新是引领南京新一轮发展和保持竞争力的“不二法门”;创新发展,南京已经到了不创新不行、创新慢了不行、创新抓得不实更不行的地步。

由此,在南京掀起了一场猛烈的“创新风暴”。

当时舆论认为,没有标杆性、大型的创新创业公司,成为南京发展的一个突出烦恼——北京有国企,上海有外企,杭州有民企,广州、深圳既有国企又有面向国际化的民企,各有各的优势,南京只有一个苏宁。

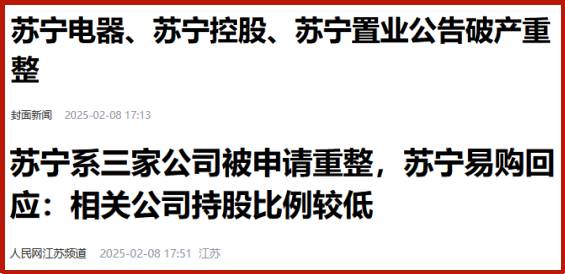

但现在,苏宁也不“宁”了。据媒体报道,苏宁系三家公司被申请重整。

在这之前,南京的几家大型民营企业,都命运多舛。如三胞集团、雨润集团、丰盛集团等,结局都差不多——高额负债,重组或重整。

而南京全力打造的,江苏省唯一的国家级新区——南京江北新区,10年过去了似乎并没有达到很多人心目中的预期。(为什么南京人不喜欢去江北呢?敬请参阅《苏北“发展慢”,应归咎于安徽天长“阻断了”南京的辐射力吗?》一文。)

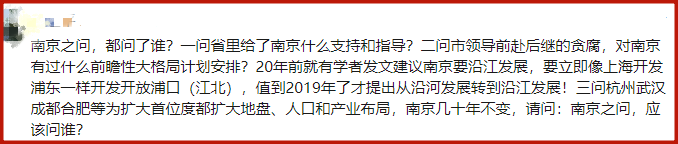

所以,“南京之问”这么多年过去了,问醒了南京吗?又问醒了谁?

抑或是,应好好回答“网友之问”:南京之问,都问了谁?南京之问,应该问谁?

南京,很尴尬。

二、南京,缺什么?

我们来看看,杭州做对了什么?

有在杭州的创业者分享了亲身经历,并说“杭州不成功,就没天理了”!杭州是其见过的政务处理速度和质量最好的城市,没有之一。相比之下,有的地方吆三喝六地说“扶持一个企业没本事,搞垮一个企业太简单”,简直形成天壤之别。

杭州能够胜出,自媒体“晚情楼”也认同创业者的观点:从本质上来看,是政府适应市场经济规律,回归服务本位,就这么简单。服务型政府,是政治体制改革的基本目标之一。“从淄博烧烤爆火,到杭州高科技井喷,都恰到好处体现出政府到位不越位的职能所在。服务型与管理型的最大区别在于权力主导的逻辑不同,服务型是权为民所用、受人民监督,而管理型则是以上治下、一切唯上,两种不同模式决定着不同的社会氛围,不同的创造活力。”

也是,“与其说是营商环境,不如说是政商环境”,国内城市的经济发展,“官方及政策”是重要的资源。所以,面对当前发展趋势,为进一步优化民营企业发展环境,中国多地组建“民营局”助推经济发展,比如广东新设民营经济发展局。

当然,成立什么局不重要,重要的是各级政府部门真心“放下架子”为民服务,服务型政府才能让企业茁壮成长。

因此,杭州真正的杀手锏,一言以蔽之,就是赢在营商环境。杭州的营商环境、杭州的创新氛围及高校和产业的融合度是值得学习的。

不可否认,在这些方面,南京与杭州的差距不小。舆论认为,“杭州是服务型,南京是管理型”,杭州是“南”杭,南京变“北”京了。杭州这些南方的官员素质高,他们的人情世故和北方不太一样,如同广州、深圳等官员,思想开放,具有改革精神。而南京虽是南方城市,但“体制依赖”高,“体制气息”重,过于“北方化”。

此前,一直有不少网民“诟病”南京,说“‘体制色彩’过于浓厚,留不住大学生”,等等。显然,南京也察觉此利害关系,在当地媒体的诘问中,言辞则显得更为犀利,直言“南京要开启一场从上至下突破‘体制味太浓’的城市文化长征”。

南京“体制味太浓”,“体制之城”这个标签,江苏及南京官方曾多次提及(详见《中国“第十城”,南京“坐不稳了”吗?》一文,这里不再赘述)。可见,南京的城市文化“偏北方”,也是制约南京发展的原因之一。

我们再来看看,《新华日报》上述一系列文章是如何“反思”的。

就营商环境谈道,对南京来说,要突破“体制味太浓”,要自上而下改变。南京蛇年新春第一会聚焦深化机关工作作风优化营商环境。南京提出,优化营商环境,工作机制很重要、干部作风是关键。要持续深化作风建设,以干部作风转变带动营商环境优化。首要就是旗帜鲜明强化“一把手”工程。各级“一把手”有一丝犹豫,就会变成下面坚定的“不愿意”;“一把手”流露出不担责的蛛丝马迹,下面就会以“敷衍走过场”回应,下面肯定比上面办法多。南京多个区提出,对重点项目,“一把手”从一开始就要介入,既要挂帅、更要出征……

而且,南京“体制味太浓,国企强大”,市场环境也会悄然变化。就在前不久,媒体报道中就提到了南京企业家的一点吐槽:“进出口企业负责人说,其公司和江苏省内某地的国企一起成立了合资公司,一方面是看重国企的资源,另一方面是因为有了国企背景才方便更好地开展业务,否则单纯的一家民营企业很难推动。”由此可见一斑。

对于创新氛围,《新华日报》表示,依靠量化投资收获的雄厚资金,以及坚实的人才团队,“深度求索”为热爱疯狂了一把,反而赢在了“大厂”的前面。也许我们更应该发问的是,当未出圈的梁文锋或者“梁文锋们”用这样的语言传递他们的热爱时,或者当他们失败时,我们能否听到,能否包容。

对于高校和产业的融合度,有一个数据,南京在高等人才吸引力上强过杭州。在全国所有城市中,南京的高学历人才占比排名第二,仅次于北京,这体现了南京在教育和人才方面的强大实力。南京有53所高校,80万在校大学生,还有中科院南京分院这样厉害的科研机构,搞基础研究的实力那没得说。但在把科研成果变成实际产业这方面,南京就有点跟不上了。而且,南京产学研合作大多还是政府主导的园区合作,市场机制不够灵活,结果好多科研成果就只能停留在论文和专利上,没办法变成实实在在的产业。

所以,南京虽是“人才之都”,但也正如《新华日报》所言“丰富的科教资源人口拘囿于体制内,未能融入城市发展”。事实上,南京没有形成特色产业链,多数靠国企、军工企业撑着,不是说这样的企业不好,但是一个城市全靠着这样的企业注定没有活力,这也造成“留不住大学生”的原因所在。也就是说,南京缺乏“标杆民营企业”,而只有民营巨头,才能大量提供民营高收入的岗位。

有一个数据或许更值得参考。南京的民营经济占比达到46%,而杭州则达到了61%,南京这一指标甚至低于合肥的54%。至于民营企业的数量,杭州是92.07万户,南京为61.54万户,高出了一个量级。

相比之下,南京民企不仅数量偏少、占比偏低、结构也偏传统,很多是钢铁、化工、地产等产业。这点,南京确实挺遗憾的。

三、南京,怎么做大?

南京对比杭州之所以“自省”,是因为两者各方面都极为相似。同是省会城市,同是长三角中心城市,同有千万左右的人口,同有一批全国顶尖的科研院所。GDP二者都差不多,2024年南京GDP为1.85万亿元,杭州则是2.19万亿,而具体到人均,南京甚至比杭州还高一些——南京超过18万元,杭州则是16万元左右。

所以,综合实力不输杭州的南京,该怎么做大自己?

有说,南京可以像杭州、合肥、济南那样,吞并周边县市来壮大实力;也有说,南京应该继续加大力度“抢人”。

“扩容吞并”,国家层面现今不提倡不鼓励,“抢人”倒是可行。而且,能够成为人口流入地的地方,一定是充满活力的。

2023年的数据显示,合肥猛增近22万、杭州猛增近15万,而南京仅仅增加5.59万人。

据媒体报道,2023年末,杭州常住人口为1252.2万人,与2022年末常住人口1237.6万人相比,增加14.6万人。2023年合肥常住人口985.3万人,较2022年增加21.9万人,增长2.3%,较2020年增加48.3万人,较2013年增加181.3万人。2023年南京常住人口954.7万人,人口增量5.59万人。

南京距离“千万人口大市”还面临一定的挑战。近年,杭州、合肥一直都在“抢人”,实施“人才强市战略”,而“留住人才、吸引人才的地方,必然有着远大的发展”。在这种情况下,对南京这样的特大城市来说,时不我待,需要继续努力吸引和留住人才。

也如上文所述,南京唯有如杭州做服务型政府,“减少管制”,市场活了民企多了岗位就多了,人自然就留住了,“民企兴,则市强民富;民企败,则市弱民贫”。

另外,在《新华日报》的“反思”中再次提到“强省会”战略:早有专家指出,什么时候让省内兄弟市、让周边朋友圈口中的“你们南京”变成“我们南京”,南京就算成功了。

总之,无论如何“南京之问”不能再继续问下去了!

而在DeepSeek这股热潮中,“人人都想成为杭州”,但杭州只有一个。我们知道,每个城市都有自己不同的资源条件,不同的产业发展方向,“让每个城市都独一无二”。

声明:本媒体部分图片、文章来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除 025-84707368。