本文首发‘城市圈“微信公众号,敬请读者关注!

四月的“狂风”,从北至南咆哮肆虐,谓言“N年一遇”!

但更猛的“风”,应该是三河市的“绿化风”!

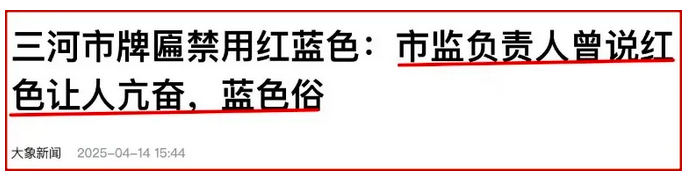

四月以来,三河市有“三不敢”:花不敢红,天不敢蓝,夜不敢黑。皆因当地的“店招”禁止使用“红蓝黑”三色,基本上改为了绿色,正所谓主打“绿色环保牌”!

三河市,隶属于河北省廊坊市。但其行政区域并不与廊坊市区相连,被包围在北京、天津之间,形成了“鸡鸣闻三市”的特殊区位,因此被戏称为“飞地”。

“飞地”的属性让三河在行政上虽隶属于廊坊,却在经济、生活上与京津深度交融,这种独特地理位置使其在京津冀地区独树一帜。

所以,因其特殊的区位,“三河易色”持续引爆网络。

那么,三河市为何这般积极推动“绿化运动”呢?

“春风又绿江南岸”,风月同天嘛,“河北”的三河自然也必须要“绿”!

当然,言传更甚的是“权力任性说”、“封建迷信说”、“利益驱动说”……诸如此类,不一而足。

不过,按三河市有关部门的说法是,红色会让人亢奋,让人烦躁。

显然,真正会令人亢奋到失去理智的,是“权力”。

三河市“店招禁用红蓝黑三色”事件,就是典型的“决策的随意性与权力滥用”。目前,该事件以“市委主要负责人”被免职、全面整改告一段落。

“一绿到底”的三河,要追究领导的“肆意妄为”权力任性之责,但更应深思的是,对这起荒谬绝伦明显不合常理的决策,为何无人出来质疑并拒绝执行呢?

一、“一把手”的傲慢与失控

“强制统一商铺招牌门头”,近年来各地被曝的不胜枚举,就连大上海也未能免俗,但是,大家为何偏偏独对三河市“穷追猛打”呢?

事实上,面对汹涌的舆情,三河市若及时回应、道歉,舆论早就应该平息下去了。而该市愣是一直憋着没正面发声,导致舆论持续发酵不可收拾。

国家级媒体对此事的定性堪称严厉:

新华网斥责“城市治理如同儿戏”,将“权力任性展现得淋漓尽致”。

人民网直指这是“权力乱作为破坏营商环境的典型案例”,强调“法治才是最好的营商环境”。

人民日报批评“要面子不要里子”,质问“招牌颜色何时成了官员的审美实验田?”

据悉,“三河易色”这事,并非“三河市委主要负责人”的首次“颜色管控”,在其担任廊坊市固安县委书记期间,他就曾推行类似政策,要求商户禁用红蓝底色广告牌,仅允许国际连锁品牌保留原色。这一政策因争议未果,随着他的调任不了了之。而固安县相关文件如今已悄然删除,仿佛从未存在过。

有意思的是,随着“三河易色”事件的发酵,顺带着把同省的沧州任丘市也给曝光了,据说那里的主政者对树形过不去,全部剪成了方头,简直匪夷所思!难道任丘的领导是海绵宝宝迷?

三河的“绿化运动”、任丘的“方头树”,这些行为被批评为“权力的任性”和“形式主义”。

“三河禁用某些颜色,是书记的要求。”网上后续爆出一条三河某市监部门领导的访谈视频,该领导如是说。

“按书记的要求”,这也印证了此前坊间传闻,即三河敢如此违法行政,全部来自于主要负责人的想法和授意。

所以,这些看起来匪夷所思的决策,背后往往都是“书记一句话拍板”,下面的人一层层执行。

事实上,县级“一把手”的权力的确很大,就像陈行甲在一次访谈中谈到,当他在湖北巴东担任县委书记时,曾有另一名书记和他开玩笑说:县委书记晚上做个梦,第二天就能有人给你实现。

搜索显示,地方“一把手”权力傲慢与失控的事情并不少见。

贵州省委原书记孙志刚为推进农业改革,一年能消灭掉800万亩玉米。有的地方挂出了这样的标语:你敢种我敢铲,坚决消灭苞谷杆。

曾任河南卢氏县委书记的杜保乾,堪称把权力用到淋漓尽致的地步。他每次外出视察,都是前呼后拥。一回到县城,县电视台马上中断正常播出,打出“重要新闻”字样,让全县人民一刻不耽搁地目睹杜书记的风采。有一次,杜的母亲从外地到卢氏看望儿子,杜下令公检法司的领导去县界迎候。见了母亲,杜手一扬说:“从这里往南200公里,就是你儿子我管的地盘。在卢氏我说了算,您也说了算!”当时卢氏民谣传“高高山上建牧场,牛圈赛过别墅房”,这位“土皇帝”做的荒唐事罄竹难书……

说到底,这些无法制约和钳制的权力,一旦丧失理智和常识,政府公信力将受到重创。

更为关键的是,没人敢说“不”。下面具体办事的人,为啥没有人站出来反对?这个才是个问号。

二、基层干部为何害怕当“出头鸟”?

“一把手”的话成了不能质疑的金科玉律,变成了人人都要遵从的“圣旨”,这背后无不反映出“绝对权力的绝对权威”。

所以,三河市的“禁色令”背后所暴露的真正值得深思的是,“侵害群众利益、破坏营商环境”,为什么如此明显不合理的政策能够一路畅通无阻地执行下去?其他干部不可能不知道,也绝非真心赞同,但在“书记”的权威之下,即便有意见又能如何呢?基层干部只能硬着头皮推进。

针对上述这些问题,自媒体“乡镇工作笔记”发文认为,事实上,一些地方政策的制定往往是自上而下的过程,当上级提出某个想法时,下属部门通常不是讨论可行性,而是习惯性地研究如何落实,有没有困难,如何解决。即便有干部心里犯嘀咕,也很少会公开质疑——质疑上级决策风险太大,轻则被贴上“站位不高”、“搪塞推脱”的标签,重则影响个人前途。于是,即便有人私下抱怨“这工作没法干”,但到了正式场合,大家还是会异口同声地说:“坚决贯彻落实。”

接下来,基层可能面临两种局面:严格执行,被质疑“瞎折腾”,出了事,舆论批他们“形式主义”,还可能以“工作方法简单粗暴”为由被追责。如果执行不到位,上级又会批评他们“执行不力”“作风不实”,甚至影响考核评优。真是“风箱里的老鼠”——两头受气。

事实上,基层干部进退两难的困境反映的是一些工作机制的缺陷。

基于此,要制定有效的反馈机制或保护措施,让基层干部“敢发声”,不怕“说错话”。即便问责时,应该明确区分责任,而不是让基层干部背锅顶雷。

另,最新消息是,政府出钱,免费给三河的商户们“改色”了。可是,网友们并不买账:“对如此强烈的舆论争议,爱答不理,之前那么长时间不出来回应,非得等到‘一把手’撸下来!现在解除‘三色禁令’,来回折腾市民,说得好听费用政府承担,不还是纳税人的钱?!”

声明:本媒体部分图片、文章来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除 025-84707368。